Par Dominique Jules.

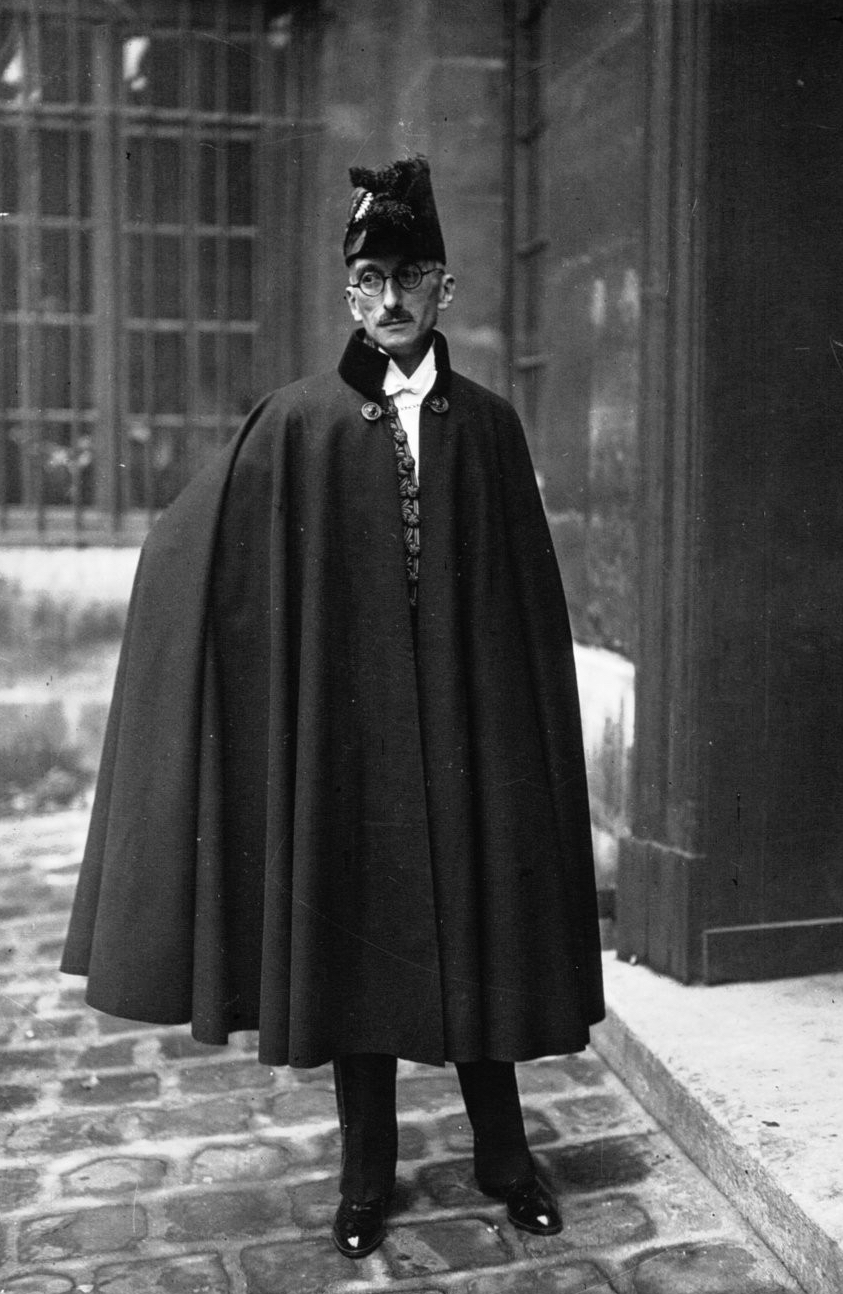

François Mauriac, écrivain, essayiste, critique littéraire et chroniqueur, est né le 11 octobre 1885 à Bordeaux. Issu d’une famille bourgeoise, catholique et conservatrice, François Mauriac resta sa vie durant profondément attaché à ses racines bordelaises, ainsi qu’il apparaît dans la plupart de ses romans. Après ses études secondaires et une licence de lettres, il passa en 1907 le concours de l’École des Chartes, où il entra l’année suivante, mais il en démissionna en 1909 pour se consacrer uniquement à la littérature. Son premier recueil de vers Les Mains jointes (1909), salué par Barrès,

fut suivi d’un autre recueil, Adieu à l’adolescence (1911), puis de deux romans : L’Enfant chargé de chaînes (1913), La Robe pré texte (1914). Marié en 1913 (il eut quatre enfants), envoyé à Salonique comme soldat en 1914, mais réformé pour raison de santé, il ne participa guère aux combats. Les années d’après-guerre furent pour lui celles de la gloire littéraire. Donnant la pleine mesure de son talent romanesque, il se révéla un remarquable analyste des passions de l'âme et un virulent pourfendeur de la bourgeoisie provinciale, publiant coup sur coup plusieurs de ses œuvres majeures, Le Baiser au lé preux (1922), Le Fleuve de feu (1923), Génitrix (1923), Le Désert de l’amour (1925), Thérèse Desqueyroux (1927), Le Nœud de vipères (1932), Le Mystère Frontenac (1933). Sa vie fut en même temps marquée par des engagements politiques largement guidés par un idéal chrétien socialisant. Ses romans sont avant tout l’œuvre d’un « catholique qui écrit » comme il se plaisait à se définir lui-même. Lauréat du grand prix du roman de l’Académie française en 1926, président de la Société des Gens de lettres en 1932, François Mauriac fut élu à l’Académie française, à la succession d’Eugène Brieux,

le 1er juin 1933. Sa réception sous la Coupole, le 16 novembre 1933, compta parmi les moments marquants de l’histoire de l’Académie. André Chaumeix, Auvergnat, conservateur et hédoniste, qui goûtait peu la noirceur de l’œuvre mauriacienne, émailla son discours de réception de subtiles perfidies : « Vous êtes le grand maître de l’amertume... À vous lire, monsieur, j’ai cru que vous alliez troubler l’harmonieuse image que je garde de votre région... J’ai failli prendre la Gironde pour un fleuve de feu, et la Guyenne pour un nœud de vipères... ». Mais qui connaît encore aujourd’hui André Chaumeix (dont on trouve quelques traces sur internet) ?

Tout en poursuivant son œuvre littéraire (La Fin de la nuit, suite de Thérèse Desqueyroux en 1935, Les Anges noirs en 1936), François Mauriac prit part à de nouveaux combats politiques. S’éloignant progressivement des positions conservatrices de sa jeunesse, il entre prit de dénoncer la menace fasciste, condamnant l’intervention italienne en Éthiopie, puis le bombardement de Guernica par les nationalistes espagnols en 1937, se rangeant, avec les chrétiens de gauche qui s'exprimaient dans les re vues Esprit ou Sept, aux côtés des républicains espagnols. Sous l'Occupation, après quelques hésitations devant la Révolution nationale lancée par le maréchal Pétain, il choisit la résistance intellectuelle. Il publia en 1941 La Pharisienne, qui peut se lire en creux comme une critique du régime de collaboration, condamnant « l'excès de prosternations humiliées qui tenaient lieu de politique aux hommes de Vichy. Cela lui valut d'être désigné comme « agent de désagrégation » de la conscience française par les thuriféraires de l'Ordre nouveau. Il adhéra au Front national des écrivains et participa à l'œuvre de Résistance à travers la presse clandestine - Les Lettres françaises notamment - et publia, toujours clandestinement, sous le pseudonyme de Forez, Le Cahier noir, en 1943. Au moment de l'épuration, il intervint en faveur de l'écrivain Henri Béraud,

accusé de collaboration. Il signa la pétition des écrivains en faveur de la grâce de Robert Brasillach,

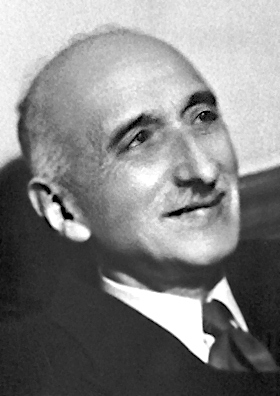

condamné à mort, qui fut cependant exécuté. Il rompit peu après avec le Comité national des écrivains en raison de l'orientation communiste du comité. À soixante ans, le Mauriac d’après-guerre se fit surtout écrivain politique. De 1952 à sa mort, il fut chroniqueur au Figaro, auquel il collaborait depuis 1934, puis à L’Express où il livra chaque semaine dans son « Bloc-notes », d’une plume souvent polémique, sa critique des hommes et des événements.

D'abord absent du débat sur la guerre d'Indochine (Vercors lui reprocha son silence), il condamna la répression de l’insurrection marocaine et prit position en faveur de l'indépendance du Maroc, puis condamna l'usage de la torture par l'armée française en Algérie et accepta de prendre la présidence du comité France-Maghreb. Il apporta à la cause de la décolonisation toute l’autorité et le prestige du prix Nobel de Littérature, qu’il reçut l'année où parut Galigaï, en 1952, pour « la profonde imprégnation spirituelle et l'intensité artistique avec laquelle ses romans ont pénétré le drame de la vie humaine ». Il présida aussi le Comité de soutien aux chrétiens d'URSS. Il adhéra un temps à la politique de Pierre Mendès France sous la IVe République, mais le putsch des généraux à Alger précipita, sous la Ve République, son ralliement sans faille au général de Gaulle, dans lequel il trouva dans les dix dernières années de sa vie l’homme d’État conforme à ses vœux, incarnant les valeurs pour lesquelles avait combat tu ce « chrétien écartelé ». François Mauriac est mort à Paris le 1er septembre 1970, la même année que le général de Gaulle.

Dominique Jules.

Prochainement : continuation de la série consacrée aux écrivains dont la France ne veut plus 50e volet : Flora Tristan.

Aucun commentaire:

Enregistrer un commentaire