« aut tace aut loquere meliora silentio » (« Tais-toi, à moins que ce tu as à dire vaille mieux que le silence : devise de Salvator Rosa).

Je me suis longtemps étonné de la persistance de malentendus véhiculés au sujet de tel artiste peintre. Questionnez le vulgaire au hasard, au sujet de la peinture italienne du XVIIe siècle, mais un conseil, sélectionnez exclusivement le vulgaire soi-disant instruit et se considérant comme cultivé. A la question, l'autre, le non instruit, répondrait par le néant, la vacuité. Il ignorerait tout de l'existence d'une peinture antérieure à l'art moderne, puisque les a-médias audiovisuels généralistes ne parlent de peinture qu'à partir de celle-là, dans 99,9 % des cas lorsqu'ils daignent ouvrir leur temps d'antenne sur ce sujet. Et Arte n'est pas la plus innocente des chaînes, puisqu'elle contribue, par son silence embarrassant, à cette ignorance.

Reprenons donc. Les connaissances du vulgaire instruit et cultivé, s'il fouille dans sa mémoire, ne sera capable que de nommer deux peintres italiens du XVIIe siècle : un homme et une femme. L'homme, c'est Le Caravage,

même s'il est mort dès 1610. Inutile de le présenter. La femme, c'est Artemisia Gentileschi, qui ne me fut révélée qu'au début de ce siècle.

En dehors de ces deux noms, rien... Des centaines de peintres italiens du XVIIe siècle oubliés, ignorés, comme s'ils n'avaient jamais existé, qu'ils eussent été des petits-maîtres ou des grands... Ils sont tous désavantagés, au contraire des deux susnommés, qui ont bénéficié ces dernières décennies de romans, de films documentaires ou fictionnels sans omettre bien sûr les expositions et rétrospectives faisant courir les foules.

Prenons l'exemple d'un grand ignoré : Paolo Finoglio (1590-1645),

maître du baroque napolitain, dont je pus admirer en 2010, au Palais des Beaux-Arts de Lille le cycle réalisé autour de Renaud et Armide, et Tancrède et Clorinde, héros de La Jérusalem délivrée du Tasse,

best-seller de la fin du XVIe siècle et du XVIIe siècle, dont je possède une traduction. Quand un musée permet à l'Histoire de l'art d'avancer, au lieu de se contenter d'expos bancables autour de stars de la peinture ou de la sculpture, mieux vaut le saluer et le féliciter, sachant toutefois que les a-médias, tenus eux-mêmes par des journalistes incultes dirigés par des patrons incultes, ne s'y intéresseront (presque) pas.

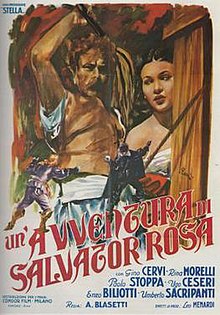

Mais mon sujet du jour, c'est l'extraordinaire Salvator Rosa, autre grand napolitain (Naples 1615 - Rome 1673), dont plus personne ne parle bien qu'il fût un homme complet, aux multiples talents. Salvator Rosa eut plus d'une corde à son arc : poète satirique, acteur, graveur, musicien et peintre. On croirait qu'il porte tout le poids d'un film biographique fasciste qui a desservi sa mémoire, en un phénomène classique de damnatio memoriae, de reductio ad hitlerum (ad mussolinum serait ici un terme plus approprié) : Une aventure de Salvator Rosa, d'Alessandro Blasetti, avec Gino Cervi sorti chez nous en pleine occupation nazie (1942).

La vie et le talent de Salvator Rosa valent mieux qu'un film d'obédience fasciste. Il fut un grand baroque, un paysagiste hors pair, à la lisière du fantastique. Mais le paysage au XVIIe siècle n'intéresse personne en France ; en témoigne le fiasco, doublé d'une non couverture médiatique absolue, de l'exposition du Grand Palais consacrée à ce thème en 2011. Il s'agissait du paysage à Rome de 1600 à 1650 : Nature et idéal. Salvator Rosa est donc intégralement ignoré chez nous, du moins par ceux qui pontifient dans la culture officielle.

Les paysages de Rosa sont considérés comme "romantiques" par anticipation. Ils cultivent l'étrangeté, le pittoresque, le goût du plébéien et du bizarre. Voyez, par exemple, cette Marine avec Tour d'environ 1640, exposée au Palazzo Pitti.

Comme tout peintre du XVIIe siècle (et d'après) se respectant, Salvator Rosa séjourna à Rome à plusieurs reprises (en particulier entre 1638 et 1646). Après un retour napolitain, il se fixa définitivement en la capitale de la chrétienté catholique en 1649 (il devait y mourir le 15 mars 1673).

Le musée Condé de Chantilly possède neuf oeuvres de Salvator Rosa. Le Louvre peut se targuer d'avoir dans ses collections un des paysages les plus délirants de notre napolitain, d'un ténébrisme fantastique exacerbé, surnaturel et génial, mais personne n'en parle ! : j'ai nommé le Paysage avec chasseur, daté d'environ 1670.

Négliger comme on le fait les paysages surprenants et inquiétants de Salvator Rosa, comme aussi d'ailleurs ceux de Sisley actuellement exposés à l'hôtel Caumont d'Aix-en-Provence, dans l'indifférence parisianiste, c'est retomber dans les vieux travers et démons académiques de la hiérarchisation des genres, où le paysage et la nature morte étaient jugés bien moins nobles que la peinture d'Histoire ou celle abordant les sujets bibliques ou mythologiques. Or, Salvator Rosa excella également dans la représentation, souvent insolite, des épisodes des Ecritures, comme en témoigne par exemple, toujours au Louvre, L'Ombre de Samuel apparaissant à Saül chez la pythonisse d'Endor daté de 1668. Il y a déjà du gothique, du Füssli dans tout cela. Rosa apparaît tel un précurseur baroque désormais incompris. Certains sujets de toiles annoncent même Goya.

Je songe à la scène de sorcellerie de 1646, conservée à la National Gallery. Cette oeuvre fut exposée en France en 2015 à l'occasion des Bas-fonds du baroque, expo tenue alors au Petit Palais dans une quasi indifférence... seulement médiatique (sous-entendu télévisuelle) puisque, si on se réfère au Figaro, les organisateurs de l'événement (commissaires de l'exposition et autres) ont su capter l'attention d'un public abondant (confère l'article en ligne d'Eric Bietry-Rivierre, paru le 10 mars 2015 sous le titre : Les Bas-fonds du baroque : le Petit Palais victime de son succès). La preuve est faite qu'il existe encore en France un public voulant se cultiver (même si, ici, c'est le thème sulfureux de l'exposition qui l'attira, comme s'il cherchait à s'encanailler à la manière du bourgeois de la fin du XIXe siècle au Chabanais) sans se soumettre aux sirènes, aux diktats de la chébrantude bobo post soixante-huitarde qui a voulu faire table rase des deux précédentes cultures, populaire (par exemple Georgette Lemaire) et bourgeoise (par exemple Corneille) et imposer par le haut l'exclusive pop et post pop née à partir des Beatles. Savez-vous que l'audition de l'album SGT Pepper, dont on célèbre le cinquantenaire, me laisse froid ?

Privés de trop nombreuses années de toute vision réelle des tableaux de notre talentueux Salvator, les visiteurs, mus par l'esprit de revanche de ceux que l'on a trop longtemps sevrés et frustrés, se sont agglutinés dans la petite salle qui présentait la délirante scène de sorcellerie... à la grande frayeur des gardiens désaccoutumés à de telles affluences hors arts moderne et contemporain.

Comment nos médias médiocres peuvent-ils ignorer à ce point un artiste aussi extraordinaire et prenant ? Avec un tel legs pictural, Salvator Rosa mériterait qu'on le connût et le célébrât autant que Le Caravage, qu'on le montât au pinacle. D'autant plus que son talent fut multiple, je le rappelle. Le satiriste mérite autant qu'on s'y arrête que le peintre. Halte au faux héritage négatif plombé venu d'un film de propagande fasciste ! Pourquoi donc un accident filmique doit-il servir de repoussoir médiatique anti Salvator Rosa ?

Or, toute proportion gardée, Salvator Rosa fut considéré en son temps comme une sorte d'artiste engagé : difficile cependant de faire la part de vérité, de vraisemblance, entre la légende bâtie a posteriori sur sa vie aventureuse, et la réalité historique. Son retour napolitain des années 1646-1649 correspond à des événements importants : l'insurrection du révolutionnaire Masaniello contre les Espagnols qui occupaient Naples. On prétend que Rosa, avec d'autres peintres, appartint à la Compagnia della Morte, qui pourchassait les Espagnols dans les rues. La première république napolitaine fut éphémère. Masaniello, qui se comporta en despote, fut assassiné, et son successeur Gennaro Annese exécuté l'année suivante par la justice du vice-roi des Habsbourg d'Espagne, qui avait repris le pouvoir. A la suite du retournement en faveur de l'Espagne, on répandit la fable d'une fuite de notre peintre aventurier dans les Abruzzes, où il se serait fait brigand...

Les satires de Rosa écrivain furent quant à elles âprement critiquées, notamment La Justice quittant la Terre et La Roue de la Fortune. Le contenu en était trop érudit, trop savant, pour que l'auteur en fût un simple roturier (il était issu d'une famille d'arpenteurs). Cela nous rappelle les débats stériles autour de la parenté des oeuvres de Shakespeare et Molière dont certains veulent nier le génie. Salvator Rosa reçut même l'accusation de copieur et de plagiaire. Il manqua finir en prison. Il s'était même attaqué à Rome elle-même dans une autre satire - transparente - appelée Babylone.

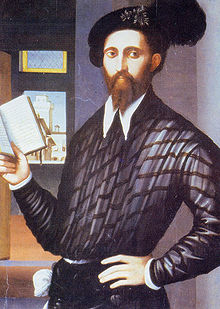

Peintre singulier, sinistre, ténébriste, au style opposé à ceux de Poussin ou de Claude Gelée dit "le Lorrain", Salvator Rosa mourut d'hydropisie à Rome, le 15 mars 1673. Son art séduisit après sa mort, enthousiasmant les romantiques qui aimaient à confronter le sublime et le grotesque. Quittons-le sur cet autoportrait de 1645, extraordinaire et inquiétant, presque méphistophélique, conservé au musée des beaux-arts de Strasbourg.

Prochainement : du nouveau dans l'affaire Nicolas Le Floch ? Ou les promesses vagues d'une diffusion télé toujours retardée de la 6e saison de la série policière en costumes XVIIIe siècle.

Les paysages de Rosa sont considérés comme "romantiques" par anticipation. Ils cultivent l'étrangeté, le pittoresque, le goût du plébéien et du bizarre. Voyez, par exemple, cette Marine avec Tour d'environ 1640, exposée au Palazzo Pitti.

Comme tout peintre du XVIIe siècle (et d'après) se respectant, Salvator Rosa séjourna à Rome à plusieurs reprises (en particulier entre 1638 et 1646). Après un retour napolitain, il se fixa définitivement en la capitale de la chrétienté catholique en 1649 (il devait y mourir le 15 mars 1673).

Le musée Condé de Chantilly possède neuf oeuvres de Salvator Rosa. Le Louvre peut se targuer d'avoir dans ses collections un des paysages les plus délirants de notre napolitain, d'un ténébrisme fantastique exacerbé, surnaturel et génial, mais personne n'en parle ! : j'ai nommé le Paysage avec chasseur, daté d'environ 1670.

Négliger comme on le fait les paysages surprenants et inquiétants de Salvator Rosa, comme aussi d'ailleurs ceux de Sisley actuellement exposés à l'hôtel Caumont d'Aix-en-Provence, dans l'indifférence parisianiste, c'est retomber dans les vieux travers et démons académiques de la hiérarchisation des genres, où le paysage et la nature morte étaient jugés bien moins nobles que la peinture d'Histoire ou celle abordant les sujets bibliques ou mythologiques. Or, Salvator Rosa excella également dans la représentation, souvent insolite, des épisodes des Ecritures, comme en témoigne par exemple, toujours au Louvre, L'Ombre de Samuel apparaissant à Saül chez la pythonisse d'Endor daté de 1668. Il y a déjà du gothique, du Füssli dans tout cela. Rosa apparaît tel un précurseur baroque désormais incompris. Certains sujets de toiles annoncent même Goya.

Je songe à la scène de sorcellerie de 1646, conservée à la National Gallery. Cette oeuvre fut exposée en France en 2015 à l'occasion des Bas-fonds du baroque, expo tenue alors au Petit Palais dans une quasi indifférence... seulement médiatique (sous-entendu télévisuelle) puisque, si on se réfère au Figaro, les organisateurs de l'événement (commissaires de l'exposition et autres) ont su capter l'attention d'un public abondant (confère l'article en ligne d'Eric Bietry-Rivierre, paru le 10 mars 2015 sous le titre : Les Bas-fonds du baroque : le Petit Palais victime de son succès). La preuve est faite qu'il existe encore en France un public voulant se cultiver (même si, ici, c'est le thème sulfureux de l'exposition qui l'attira, comme s'il cherchait à s'encanailler à la manière du bourgeois de la fin du XIXe siècle au Chabanais) sans se soumettre aux sirènes, aux diktats de la chébrantude bobo post soixante-huitarde qui a voulu faire table rase des deux précédentes cultures, populaire (par exemple Georgette Lemaire) et bourgeoise (par exemple Corneille) et imposer par le haut l'exclusive pop et post pop née à partir des Beatles. Savez-vous que l'audition de l'album SGT Pepper, dont on célèbre le cinquantenaire, me laisse froid ?

Privés de trop nombreuses années de toute vision réelle des tableaux de notre talentueux Salvator, les visiteurs, mus par l'esprit de revanche de ceux que l'on a trop longtemps sevrés et frustrés, se sont agglutinés dans la petite salle qui présentait la délirante scène de sorcellerie... à la grande frayeur des gardiens désaccoutumés à de telles affluences hors arts moderne et contemporain.

Comment nos médias médiocres peuvent-ils ignorer à ce point un artiste aussi extraordinaire et prenant ? Avec un tel legs pictural, Salvator Rosa mériterait qu'on le connût et le célébrât autant que Le Caravage, qu'on le montât au pinacle. D'autant plus que son talent fut multiple, je le rappelle. Le satiriste mérite autant qu'on s'y arrête que le peintre. Halte au faux héritage négatif plombé venu d'un film de propagande fasciste ! Pourquoi donc un accident filmique doit-il servir de repoussoir médiatique anti Salvator Rosa ?

Or, toute proportion gardée, Salvator Rosa fut considéré en son temps comme une sorte d'artiste engagé : difficile cependant de faire la part de vérité, de vraisemblance, entre la légende bâtie a posteriori sur sa vie aventureuse, et la réalité historique. Son retour napolitain des années 1646-1649 correspond à des événements importants : l'insurrection du révolutionnaire Masaniello contre les Espagnols qui occupaient Naples. On prétend que Rosa, avec d'autres peintres, appartint à la Compagnia della Morte, qui pourchassait les Espagnols dans les rues. La première république napolitaine fut éphémère. Masaniello, qui se comporta en despote, fut assassiné, et son successeur Gennaro Annese exécuté l'année suivante par la justice du vice-roi des Habsbourg d'Espagne, qui avait repris le pouvoir. A la suite du retournement en faveur de l'Espagne, on répandit la fable d'une fuite de notre peintre aventurier dans les Abruzzes, où il se serait fait brigand...

Les satires de Rosa écrivain furent quant à elles âprement critiquées, notamment La Justice quittant la Terre et La Roue de la Fortune. Le contenu en était trop érudit, trop savant, pour que l'auteur en fût un simple roturier (il était issu d'une famille d'arpenteurs). Cela nous rappelle les débats stériles autour de la parenté des oeuvres de Shakespeare et Molière dont certains veulent nier le génie. Salvator Rosa reçut même l'accusation de copieur et de plagiaire. Il manqua finir en prison. Il s'était même attaqué à Rome elle-même dans une autre satire - transparente - appelée Babylone.

Peintre singulier, sinistre, ténébriste, au style opposé à ceux de Poussin ou de Claude Gelée dit "le Lorrain", Salvator Rosa mourut d'hydropisie à Rome, le 15 mars 1673. Son art séduisit après sa mort, enthousiasmant les romantiques qui aimaient à confronter le sublime et le grotesque. Quittons-le sur cet autoportrait de 1645, extraordinaire et inquiétant, presque méphistophélique, conservé au musée des beaux-arts de Strasbourg.

Prochainement : du nouveau dans l'affaire Nicolas Le Floch ? Ou les promesses vagues d'une diffusion télé toujours retardée de la 6e saison de la série policière en costumes XVIIIe siècle.