Café

littéraire : L’Insurgé, de Jules Vallès.

Par

Christian Jannone.

Jules Vallès (de son vrai

nom Jules Vallez), né au Puy-en-Velay (appelé à l’époque Le Puy) le 11 juin

1832 et mort à Paris (Ve arrondissement) le 14 février 1885, journaliste,

écrivain et homme politique engagé, survit dans nos mémoires grâce à sa

trilogie largement autobiographique L’Enfant, Le Bachelier et L’Insurgé.

Jacques Vingtras n’est cependant pas un calque total de Vallès, puisque des

divergences existent entre le vécu personnel de l’écrivain et celui de son

personnage central.

L’Insurgé, que

l’on ne peut qualifier d’autofiction avant l’heure, est un roman

pionnier : certes, il suit le premier livre historique consacré à la

Commune de Paris, Histoire de la Commune de 1871 de Prosper-Olivier

Lissagaray (1838-1901),

publié significativement à Bruxelles en 1876 mais il

précède La Débâcle d’Emile Zola, œuvre beaucoup plus romancée datant de

1892. De même, comme chez Zola, la Commune proprement dite – en y incluant la semaine

sanglante – n'occupe qu’une part assez restreinte de l’ouvrage : les

chapitres XXIV à XXXV.

La genèse de L’Insurgé

ne fut pas évidente. Exilé à Londres après la Commune, Vallès le mit en

chantier sous le titre de Jacques Vingtras III : c’était une mise

en évidence que le futur Insurgé prendrait le relais du Bachelier là

où il s’arrêtait. Il traitera donc des années 1860 (plus exactement à partir de

1862), des événements de 1870, des débuts de la République avec la guerre en

toile de fond et de la Commune.

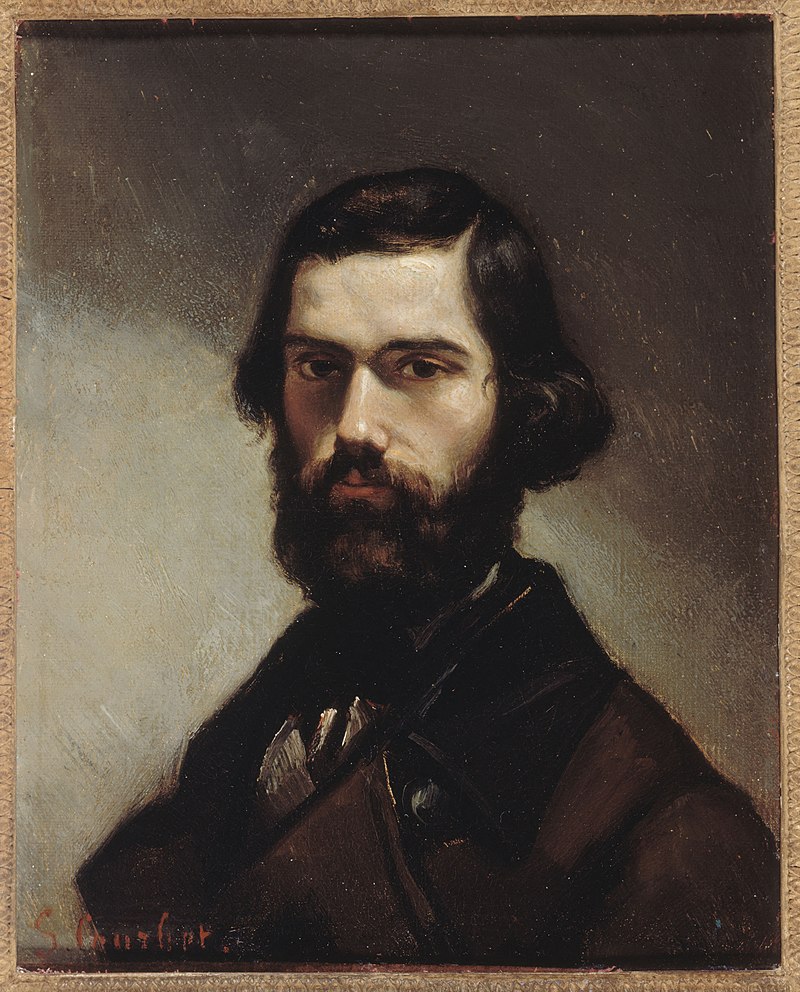

Le rôle des femmes fut

décisif dans l’élaboration, le parachèvement et la publication intégrale du

livre, malheureusement posthume. Saluons d’abord le courage de Juliette Adam

(1836-1936),

|

Juliette Adam par Nadar

|

qui, à peine obtenue – en 1880 – l’amnistie des communards,

s’attela à la parution d’une première version de L’Insurgé dans La Nouvelle

Revue en 1882 : version partielle, que Vallès retravailla, compléta

mais ne put paraître qu’après sa mort, grâce à Séverine – alias Caroline Rémy

(1855-1929) -

amie de Vallès depuis 1879. Elle le seconda dans la direction du

journal Le Cri du Peuple qui, en 1886 annoncera la publication de L’Insurgé

chez Charpentier. On a cru à tort que Séverine avait retravaillé l’écriture du

roman, ce qui est faux. C’est bien le texte voulu par Vallès que nous

connaissons.

Malgré le hiatus temporel

(passage direct de 1857 – date de la mort du père – à 1862), L’Insurgé s’enchaîne

là où s’achevait Le Bachelier, en réponse au « Sacré

lâche » de clôture :

« C’est peut-être

vrai que je suis un lâche, ainsi que l’ont dit sous l’Odéon les bonnets rouges et

les talons noirs. » Vingtras est devenu un pion.

Ce qui frappe d’emblée

dans le livre, c’est le style. On pourrait parler de modernité, du fait de la

prédominance du présent, du « je », du découpage en courts

paragraphes, de l’exclamatif, de l’utilisation d’une forme d’argot qui n’est

plus usité (par exemple le recours à l’argot des cochers p. 183 avec l’expression

« roues de derrière » désignant la pièce de 5 F en argent), d’une

narration qui peut paraître en même temps imagée, hachée, parfois triviale. Vallès

a recouru à une forme de collage, insérant dans son roman des textes du Cri

du Peuple, des passages écrits à chaud dans le déroulé des événements de la

Commune. On sent là la patte et du journaliste, et du militant politique.

Outre le style journalistique

– non péjoratif dans le sens où je l’emploie – Jules Vallès manie avec brio les

niveaux de langage, ce qui crée un contraste bienvenu entre la langue

recherchée de ceux que l’on n’appelait pas encore les intellectuels et la

langue populaire (cf. les différents types d’argot) : tout cela aboutit à

un roman très imagé, toutefois sans emphase, sans théâtralité, sans pathos, qui

en peu de mots, décrit tel ou tel personnage historique, ce qui n’est pas sans

rappeler la caricature dans le style de Daumier (que Vallès appréciait), qu’il

l’aime (Blanqui,

dont le portrait s’étale et se complète au fil du récit) ou

l’exècre (les membres du gouvernement provisoire de 1870, républicains déjà

opportunistes, tels Gambetta – qualifié de « plus capon » et de

« Danton de pacotille » p. 182 - ou Jules Favre).

Cela aboutit à une

galerie extraordinaire de portraits, souvent justes et acides, dignes des

meilleurs satires. Le tandem contrasté Villemessant du Figaro et

Girardin (La Presse puis La Liberté) mérite qu’on s’y arrête.

Emile de Girardin

d’abord :

« Quel visage

blafard ! Quel masque de pierrot sinistre !

Une face exsangue de

coquette surannée ou d’enfant vieillot, émaillée de pâleur, et piquée d’yeux

qui ont le reflet cru des verres de vitres ! On dirait une tête de mort,

dont un rapin farceur aurait bouché les orbites avec deux jetons blancs, et

qu’il aurait ensuite posée au-dessus de cette robe de chambre, à mine de

soutane, affaissée devant un bureau couvert de papiers déchiquetés et de

ciseaux les dents ouvertes. Nul ne croirait qu’il y a un personnage

là-dedans ! » (p. 54-55)

Hippolyte de Villemessant

p. 75 :

« C’est un Girardin

avec de gros yeux ronds, les bajoues blêmes, la moustache d’une vieille

brisque, la bedaine et les manières d’un marchand d’hommes, mais amoureux de

son métier et arrosant d’or ses cochons vendus. »

P. 76 : « Il

est du momifié de la Liberté comme du poussah du Figaro. »

P. 77 : « Shakespeariens à

leur façon, ces deux journalistes du siècle : l’un traînant le ventre de

Falstaff, l’autre offrant la tête d’Yorick aux méditations des Hamlet ! »

(…)

A côté d’eux, combien de

noms que nous ne connaissons plus du tout ! Tant de noms de communards, de

personnages révoltés comme lui dont Vallès croisa la route qui nécessitent des

notes de bas de page pour en cerner une esquisse d’identité et de personnalité.

Car l’Insurgé est avant tout un hymne à la liberté et à la révolte, un

hommage aux personnes qui donnèrent leur vie à la Commune contre une société

d’injustice, héritiers de 48, des sacrifiés des journées de juin

auxquelles

Vallès fait plusieurs fois allusion, puisque sa conscience politique s’éveilla

lors de ces événements tragiques survenus durant son adolescence. Ainsi

comprenons-nous la dédicace du livre, hommage à tous les morts de 1871.

L’histoire individuelle

de Vingtras rejoint durablement celle du pays à compter du chapitre XV, à

partir duquel les événements de sa vie se confondent jusqu’au bout du roman

avec les épisodes majeurs des années 1870-1871, en commençant par le meurtre de

Victor Noir par Pierre Bonaparte.

A compter du 10 janvier 1870 et jusqu’au dernier

jour de la semaine sanglante, notre insurgé est emporté par les tumultes de

l’accélération de l’histoire. Certes, il a connu censure et prison

(Sainte-Pélagie, dévolue aux journalistes) ; certes, il a été candidat aux

élections législatives de 1869 qui virent le ralliement d’Emile Ollivier à

l’Empire prétendument libéral, mais jamais notre personnage, depuis 1848, ne

s’était retrouvé autant au cœur de la mêlée et de la tragédie. Il est utile de

rappeler que le Second Empire, dont les réformes des années 1860 avaient été

approuvées par plébiscite, ne se serait pas effondré sans la déclaration de

guerre fautive à la Prusse de Bismarck. Le clivage s’accentua avec la lutte

entre les républicains opportunistes siégeant au gouvernement provisoire et les

partisans de la république sociale. N’oublions pas les événements annonciateurs

de la Commune narrés par Vallès aux chapitres XX et XXI qui couvrent la

tentative insurrectionnelle des 5 et 6 septembre 1870 puis l’échec de la

manifestation du 31 octobre 1870 contre le gouvernement de la Défense

nationale, avec la répression qui s’ensuivit. Notons à cette occasion l’usage

par Jules Vallès de la thématique des uniformes, des grades et des galons (p.

201 ouvrant le chapitre XX). L’uniforme devient un oripeau de théâtre à valeur

symbolique.

Vallès multiplie donc les

portraits au fil des événements dont la narration s’accélère, portraits

d’acteurs de la Commune, via un kaléidoscope d’images éclatées, fragmentées,

métaphoriques, résumant ces hommes de la grande histoire à un nom, une formule,

un geste, une parole. On pourrait reprocher à Vallès d’avoir négligé le rôle

des femmes, qu’importe ! Cette fragmentation narrative extraordinaire va

de pair avec la nervosité du style, la brièveté des paragraphes, haletants,

hachés, qui atteignent leur paroxysme avec la semaine sanglante : nous

avons-là un témoignage sur le vif, comme en direct, d’un diariste plongé au

cœur de l’accélération du temps courant vers le tragique. Tout à la fois témoin

clé, acteur central, porte-étendard des victimes de la répression versaillaise,

militant de la mémoire communarde, conteur d’une histoire personnelle, du je

inclus dans le collectif, Jules Vallès, à mon sens, réussit mieux à nous

émouvoir et à nous captiver que Lissagaray – que je n’ai pas lu - et Zola (le

texte naturaliste de La Débâcle de

Zola – outre qu’il entérine la thèse des saboteurs versaillais infiltrés ou

« retournés » responsables du brasier de la capitale destiné à

discréditer les communards en plus des exécutions de leurs adversaires pris en

otages tel l’archevêque de Paris - est davantage « travaillé », en

conformité avec la littérature de la fin du XIXe siècle, trop romancé ai-je

écrit, pour emporter pleinement l’adhésion). La Commune vue par Vallès donne

sans cesse l’impression d’un « direct », caméra à l’épaule, prélude

au film de Peter Watkins, tourné en noir et blanc, trop peu souvent montré,

long documentaire typique de ce cinéaste, brut de décoffrage, qui joue avec la

collision entre le contemporain et l’historique (le film de Watkins aurait

mérité une rediffusion en épisodes à l’occasion des 150 ans de la Commune). Les

journalistes modernes, de l’an 2000, décrédibilisent la vision versaillaise des

événements. Ce télescopage se retrouvait déjà, de manière plus classique, dans

l’émission de Claude Santelli consacrée à L’Insurgé,

tournée en 1970, incluse dans la série Les

Cent Livres des Hommes, évocation de Vingtras-Vallès jouée par un Victor

Lanoux immergé dans le Paris pompidolien (vidéo disponible par abonnement au

site madelen).

Je ne reviendrai pas sur

les circonstances permettant à Vallès, grâce au faux-semblant, au

travestissement de l’ambulancier de la Croix Rouge, d’échapper à la répression,

de devenir un proscrit, un exilé, tandis qu’on fusillait à sa place des

victimes prises pour lui. Il est dommage d’apprendre le quasi silence qui

entoura le roman lors de sa publication posthume de 1886 – y compris de la part

du Cri du Peuple ! Un livre qui

longtemps dérangea, fut moins mis en avant que L’Enfant ou même Le

Bachelier, bénéficia de rares réimpression, jusqu’à enfin recevoir la

pleine légitimité littéraire et historique grâce aux éditions de poche. Comme

s’il avait fallu attendre le centenaire de 1971 et la fin du XXe siècle pour

que L’Insurgé trouve enfin sa place

dans le panthéon littéraire : celui des classiques et des chefs-d’œuvre.

Prochainement : commémorations 2022 : Léon Blum oublié.