Café littéraire : François Mauriac : le Sagouin (1951).

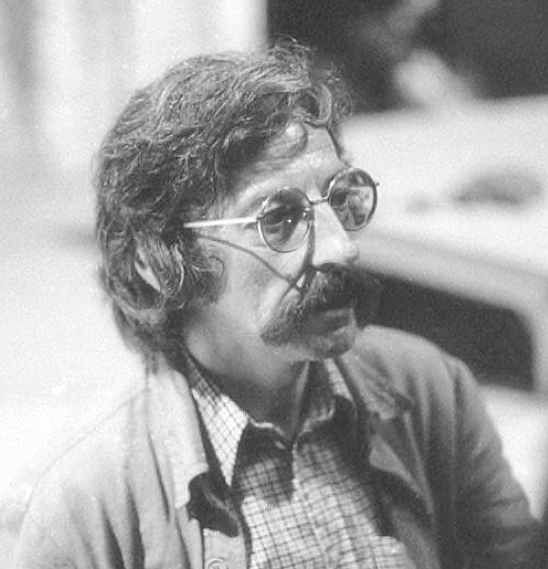

Par Dominique Jules.

Ce court roman est l’histoire d’un jeune garçon, né d’une alliance paradoxale, et sans affinités sentimentales, entre une fille issue de la bourgeoisie, Paule, et un aristocrate, vestige de la noblesse bordelaise, « dégénéré » pour reprendre un mot de Mauriac. La laideur du père est octroyée en héritage génétique au descendant né de leur union, le « sagouin » du titre. « Sagouin », c’est originellement le nom d’un singe d’Amérique du Sud à longue queue, avant de désigner, par dérivation, familièrement et de manière péjorative, un être malpropre.

La jeune Paule avait escompté que ce mariage lui permettrait de s’extraire de son milieu petit-bourgeois, et de devenir baronne. Treize ans après, elle regrette son ambition qui l’a fait s’unir à un raté et intégrer une famille déchue, dont la fortune a fondu, faute d’avoir été bien gérée. Son fils unique Guillaume - ou Guillou - fait les frais de son aigreur, de sa rage, d’autant qu’il cumule les imperfections : outre sa hideur, le « sagouin » est incontinent, piètre élève renvoyé de deux collèges… Figure de paria, d’exclu, de refoulé, de maudit comme il s’en trouve bien d’autres dans l’œuvre de Mauriac. L’action se concentre sur quelques semaines et démarre avec l’initiative de la mère et la belle-mère de demander à l’instituteur de Guillou de lui donner des cours particuliers. Si la seconde échoue à le convaincre, Paule y réussit : un complément de salaire n’est pas négligeable pour Robert Bordas

et sa femme Léone, le couple d’enseignants laïques dont le fils, Jean-Pierre, est quant à lui brillant élève et promis à un bel avenir. Guillou se rend donc chez les Bordas pour une séance inaugurale, où il étonne son maître par son attrait pour les romans de jeunesse ainsi que par sa connaissance de L’Île mystérieuse et de l’œuvre de Jules Verne en général. L’instituteur et son élève prévoient ensemble de consacrer à Sans famille d’Hector Malot la séance suivante.

Mais elle n’aura pas lieu car Léone s’insurge contre la venue dans leur maison du « sagouin ». Robert se laisse convaincre, jugeant qu’il ne faut « pas avoir de relations avec le château ». Robert est en effet d’obédience socialiste et considère que « la lutte des classes, ce n’est pas une histoire pour les manuels : elle est inscrite dans notre vie de chaque jour. Elle doit inspirer toute notre conduite. » Le couple d’instituteurs avertit donc par lettre la mère de Guillou. Le garçon cache sa déception de ce refus cinglant, humiliant, déconcertant si non désespérant. Lors de la visite quotidienne au cimetière, où il accompagne son père Galéas pour entretenir les tombes de la famille, Guillou échappe à sa surveillance. Il est rattrapé à l’écluse du Ciron, la rivière locale, où l’on retrouvera les cadavres du père et du fils noyés. Paule ne pourra plus jamais dire à son fils : « Tu es vilain, sale et bête ». Et elle ne sera jamais baronne. Elle retourne vivre chez les Meulière, ses oncle et tante. Raymond Bordas garde au fond de son cœur une cul culpabilité de « ce petit garçon… re cueilli un soir et puis… rejeté comme ces chiots perdus que nous ne ré chauffons qu’un instant. » Sous couvert de la relation touchante, émouvante du destin d’un garçonnet ballotté entre une mère méchante, cruelle, un père incapable de le protéger malgré l’affection qu’il lui porte, des grands-parents qui ne gardent de leur origine aristocratique que l’arrogance de la noblesse, Le Sagouin dénonce implicitement, sans aucune insistance, les méfaits de positions idéologiques dévastatrices pour les êtres les plus fragiles de la société, les conséquences d’une exaltation qui frôle le fanatisme et se traduit par une intolérance absolue, tant du côté des châtelains repliés sur eux-mêmes que de la part du couple engagé politique ment, dont la conduite sectaire est dictée par une doctrine idéologique intransigeante, en lieu et place de l’humanité qu’on pourrait attendre de gens qui prétendent vouloir construire une société plus juste et meilleure. Le roman se développe en quatre parties, numérotées mais sans titre. Le narrateur omniscient adopte successivement le point de vue (ou focalisation) de Guillaume, de son père, de sa mère, de l’instituteur. Il laisse le lecteur dans l’incertitude et le doute concernant la noyade qui constitue le dénouement du roman.

Dominique Jules.

Prochainement : biographie de François Mauriac, par Dominique Jules.

Aucun commentaire:

Enregistrer un commentaire